1.イヤフォン・ヘッドフォンを使う時間は増えている

新型コロナウイルスは私たちの生活スタイルを一変させました。 人と人が接触できない期間が長く続き、テレビ電話や、オンライン会議は、今や当たり前のコミュニケーションツールとして定着しました。

2021年に実施された製薬会社の調査*では、普段イヤフォン・ヘッドフォンを利用する4,642人に、新型コロナウイルス流行前と比較して、「イヤフォン・ヘッドフォンの利用時間に変化はあったか」聞いたところ、「増えた」と回答した方が32.4%いました。

また、コロナ禍で耳のトラブルが発生したか聞いたところ、「発生した」と答えた人が42.8%もいたそうです。

もはや生活に欠かせないツールになっているイヤフォン・ヘッドフォン。

普段からイヤフォン・ヘッドフォンを使用されている方は、仕事やプライベートで今まで以上に使用頻度と時間が伸びる傾向にあるようです。

ヘッドフォン難聴が話題に上るようになったのは、このような時代背景があるからかもしれません。

それでは、ヘッドフォン難聴になる原因を見てみましょう。

*原沢製薬工業株式会社 2021年プレスリリース参照

2.ヘッドフォン難聴の原因は?

大きな音を聞くことで起こる難聴には、複数の種類があります。 「音響性難聴(音響外傷)」は、爆発音のような強い振動を受けたり、ライブ会場の大音響にさらされたりして起こります。

「騒音性難聴」は、工場などで機械や作業の大きな音にさらされることで起こるものです。

ヘッドフォン難聴はこのうち、「音響性難聴」の一種として分類されています。

それでは、ヘッドフォン難聴はどのようにして起きるのでしょうか?

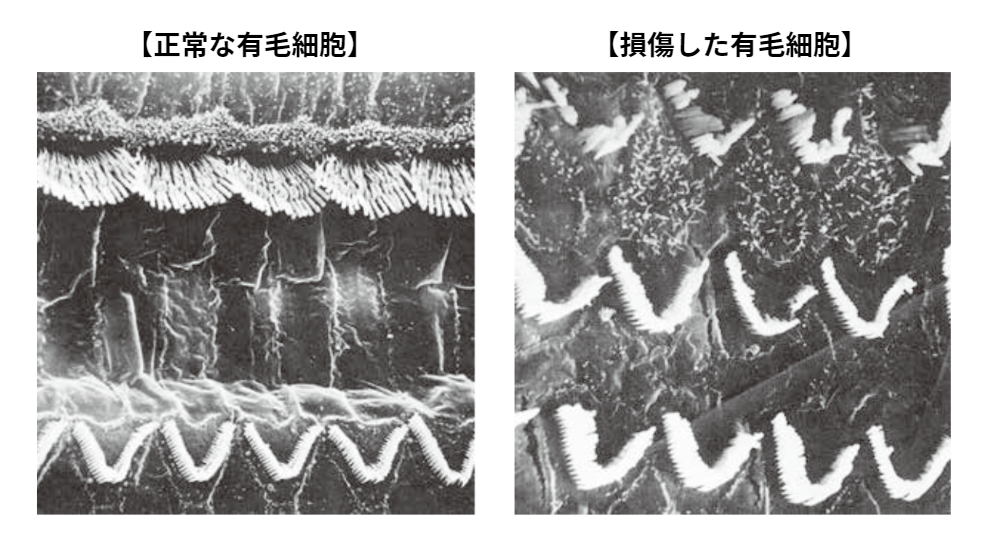

私たちの耳の鼓膜より奥に、「蝸牛」という器官があります。その蝸牛の中に、音を感知してくれる「有毛細胞」があります。有毛細胞は、空気の振動である音を、電気的信号に変えて脳に届けてくれます。 私たちが音を認識するのに重要な役割を果たしている有毛細胞ですが、イヤフォンやヘッドフォンなどで頻繁に、長時間大きな音にさらされると損傷してしまいます。

WHOでは、音楽を聴くには80dB で週に40時間まで。98dBで75分までが限度、という指針を出しています。

80dBはトラックの走行音くらいになります。 この基準を超えて音楽を聞く場合は、ヘッドフォン難聴のリスクが高くなると考えた方が良いでしょう。 参考までに、身近な80dB以上の音の例を下記に記載します。

3.ヘッドフォン難聴の予防法とは

音を感知する有毛細胞は、一度損傷すると元に戻りません。

そのため、ヘッドフォン難聴にならないよう予防することが大切です。

イヤフォンやヘッドフォンで音楽を楽しむ時の音量は、65dB程度であればほぼリスクがないとされています。 これは、イヤフォン・ヘッドフォンをしたままでも会話が聞き取れるくらいの音量になります。 イヤフォン・ヘッドフォンの最大出力は概ね100-120dB くらいですので、60%以下の音量にするのが良いでしょう。

また、地下鉄の車内の騒音は100dB程度です。地下鉄の中で、騒音に負けないような音量でイヤフォン・ヘッドフォンで音楽を聞くと、音量は100dB 以上になっている可能性が高くなります。

通勤などで地下鉄の車内で音楽を聞いている方は注意が必要です。

このような場合は、ノイズキャンセリング機能がついたイヤフォン・ヘッドフォンを使用すると、音量を下げて音楽を楽しむことができます。

ヘッドフォン難聴はゆっくりと進行していくことが多いので、難聴を自覚しにくいことが特徴です。

初期の症状として、耳が詰まった感じや耳鳴りを伴うことがあります。このような症状がまさか難聴によるものだとは思わず、そのまま放置してしまうこともあるようです。

このような違和感を感じたら、耳を休めると共に、早めに耳鼻科を受診することをお勧めします。