1.補聴器は医療機器、集音器は家電製品

何と言っても一番大きな違いは、「医療機器」か「家電製品」か、です。

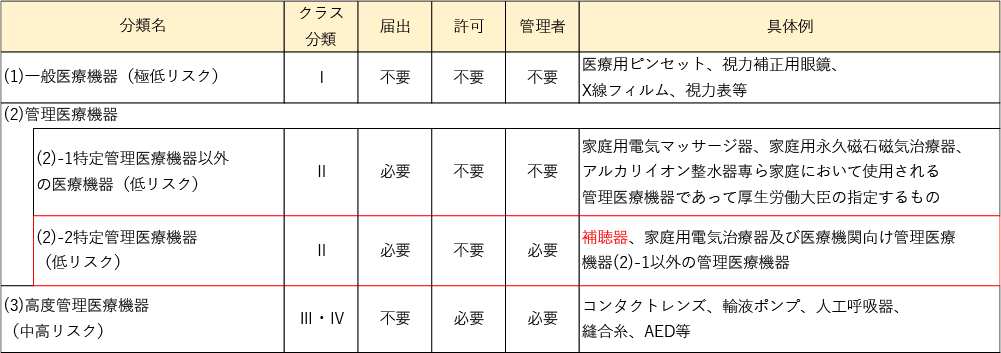

補聴器は厚生労働省から「管理医療機器クラスⅡ」に指定されている医療機器です。

そのため、補聴器メーカーは補聴器を製造・販売する際に、厚生労働省が定めた効果や安全性などの基準をクリアする必要があります。また、お店が販売するときも、届け出が必要になります。

こうした基準が担保となり、聞こえの問題を改善する「効果・効能」がある機器として、信頼性を得ています。

*兵庫県ホームページより引用

一方で集音器は「家電製品」であり、難聴者が使用するための基準は設定されていません。そのため、全てが難聴者向けに製造されているわけではありません。

一般に「補聴器」と「集音器」は混同されがちで、同じカテゴリーに分類されることも多くあります。聞こえの問題を改善する目的であれば、「補聴器」を購入検討する方が安心です。

まとめ

- ・補聴器は医療機器、集音器は家電製品。

- ・補聴器は難聴者向けに基準をクリアしている。

- ・聞こえの問題を改善するのであれば、補聴器を検討する方が安心。

2.補聴器と集音器の見分け方は?

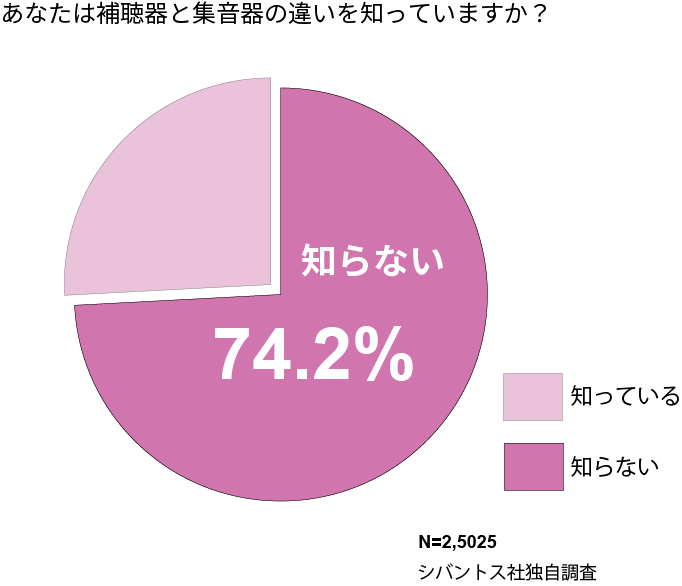

混同しやすい補聴器と集音器、ではこの2つの違いを知っている人はどれだけいるでしょうか?私たちの独自調査では74.2%の方が「違いを知らない」と答えています。

補聴器販売店で、対面で購入する場合は、お店の人に聞くこともできますが、オンラインや通信販売、家電量販店などで購入する場合は、目的の機器かどうか、間違えないように注意が必要です。

とはいえ、見分け方は難しいですよね。今回は、オンラインで購入する際の見分け方についてご説明します。

皆さんはオンラインで買い物をするときには、Amazonや楽天、Yahooショッピングなどのオンラインモールを利用されることが多いのではないでしょうか?

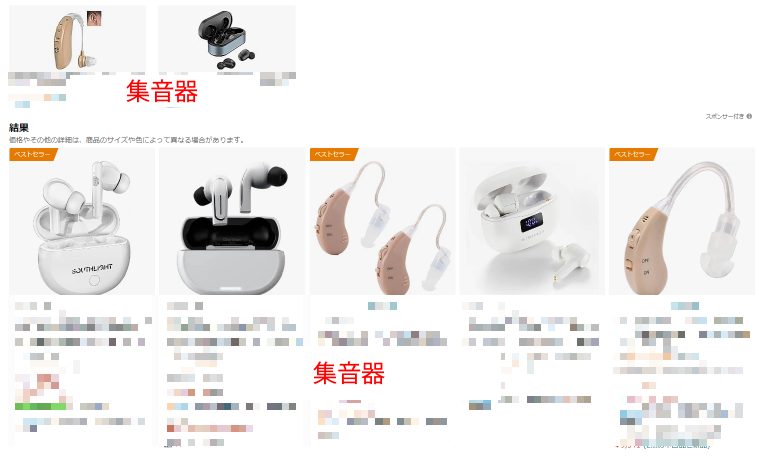

下記の画像は、Amazonで「補聴器」と検索した際の検索結果です。

なんと、「補聴器」と検索したにもかかわらず、上位に表示された製品はすべて「集音器」でした。「補聴器」は医療機器ですので広告に対する規制が厳しく、目立ちにくくなっているのです。

見た目は補聴器に似ているので区別ができませんよね。ですが、簡単な見分け方があります。それは「製品名」です。製品名の部分に必ず「補聴器」か「集音器」の記載があります。必ず確認したうえで購入をすることをお勧めします。「補聴器」だと思って買ったら「集音器」だった、ということがないように注意しましょう。

補聴器には、製品名にその旨の表記があります。

*2023年9月4日時点での検索結果

まとめ

- ・補聴器と集音器の違いを知っている人は少ない。

- ・オンラインモールで「補聴器」を探すと「集音器」が多く結果表示される。

- ・オンラインや通信販売で購入する際は、製品名で見分けることが可能。

3.補聴器は高い?価格差の理由

補聴器の平均価格は片耳平均14万円~15万円ですが、集音器は、片耳3千円~3万円。大きな価格差がありますね。

この価格差は、主に機能面と購入後のアフターサービスからきています。補聴器は、元々難聴者向けに製造販売されているものですので、下記のような機能が標準装備されています。

- ✓使用者の聴力に音量・音質を合わせる機能

- ✓会話以外の雑音を抑制する機能

- ✓不快なハウリングを抑制する機能

- ✓耳を傷めるような強大音を抑制する機能

*価格帯によっては一部の機能が搭載されていない器種もあります。

特に対面販売で購入する補聴器は、「使用者の聴力に音量・音質を合わせる機能」が優れており、これがメリットになります。

補聴器を買う前に、販売店で聴力を測定してもらい、そのデータを補聴器に入れることで、その人の聞こえ方に合った音を補聴器が出してくれます。

加齢性難聴の場合、一般的に高い音から聞こえづらくなります。この高い音を補聴器で大きく出して補います。同時に、よく聞こえている低い音はあまり大きくしません。

この調整が出来るため、「良く聞こえる」のと同時に「うるささを感じにくい」ことになります。ここが多くの集音器との大きな違いです。

一方集音器は、手ごろな価格で購入できることがメリットですが、補聴器のような機能が搭載されていないことが多く、期待した効果が得られない可能性があります。

また、高い音も低い音もそして十分大きな音までも、全体的に音を大きくするため、うるさく感じてしまうことも多いようです。

集音器を検討される場合は、必要な機能が搭載されているのか確認することをお勧めします。

まとめ

- ・補聴器と集音器は値段に大きな差がある。

- ・補聴器は難聴者向けに様々な機能が搭載されている。

- ・補聴器は使用者に必要な音域を特定して補ってくれる。

- ・集音器を検討する際は、必要な機能が搭載されているのか注意が必要。

4.補聴器の販売は許可が必要

補聴器は、販売するには許可が必要で、「販売管理者」が在籍する必要があります。

管理者は、「医療機器の販売または賃貸に関する業務に三年以上従事した後、別に厚生労働省で定める基準講習を受講した者」と決められています。

補聴器販売店で対面購入する場合は、カウンセリングや聞こえのチェックを行い、使用者の聴力に合わせてフィッテイングを行います。

購入後も補聴器への慣れや、生活環境に合わせて調整を繰り返していくことで、使用者に適した音質を作り出していきます。

集音器に関しては、特に規制がないため、家電量販店や、通信販売などで販売をしています。

まとめ

- ・補聴器を販売するには許可が必要。

- ・補聴器販売店では使用者に合わせて補聴器を調整してくれる。

- ・集音器は家電量販店や通信販売などで購入可能。

いかがでしたでしょうか?

補聴器と集音器はとても良く似ているので、間違えて購入することがないようにしたいものです。

目的に合ったもの、必要な機能が搭載されているのかをよく確認したうえで検討してください。

5.補聴器販売店で購入する補聴器を気軽に試す方法

「補聴器」と「集音器」の違いはご理解いただけましたか?

補聴器の中にも種類は様々あります。通信販売やオンラインで購入する補聴器ではなく、補聴器販売店で購入する器種を試してみたい方も多くいらっしゃると思います。

シグニア補聴器お試しレンタル デリバリーサービスは、補聴器販売店に来店不要で、ネットで申込み、自宅にレンタルキットが届くので補聴器販売店で購入する「補聴器」を気軽に試すことができます。

サービスの特長

- ・来店不要で、ネットで申し込み、ご自宅にレンタルキットが届く

- ・約1か月6,000円 自宅で、職場で、趣味の場で最近の補聴器を試すことができる

- ・レンタル中の通常使用でのキズや故障は請求なしで安心

- ・返却も宅急便で送るだけ

- ・レンタル中は全国1600店舗以上の提携店でサポートを受けることもできる

- ・シグニア補聴器購入で、レンタル料金をキャッシュバック

レンタルユーザーからの声

実際にレンタルされた方から多くの反響をいただいています。